発毛のために亜鉛を飲んでいる私が解説!亜鉛の一般的な効果とは?過剰摂取による副作用に注意!〖看護師監修〗

- 亜鉛って体にどんな効果があるの?

- 足りないとどうなるの?

- 過剰摂取とか危険性はないの?

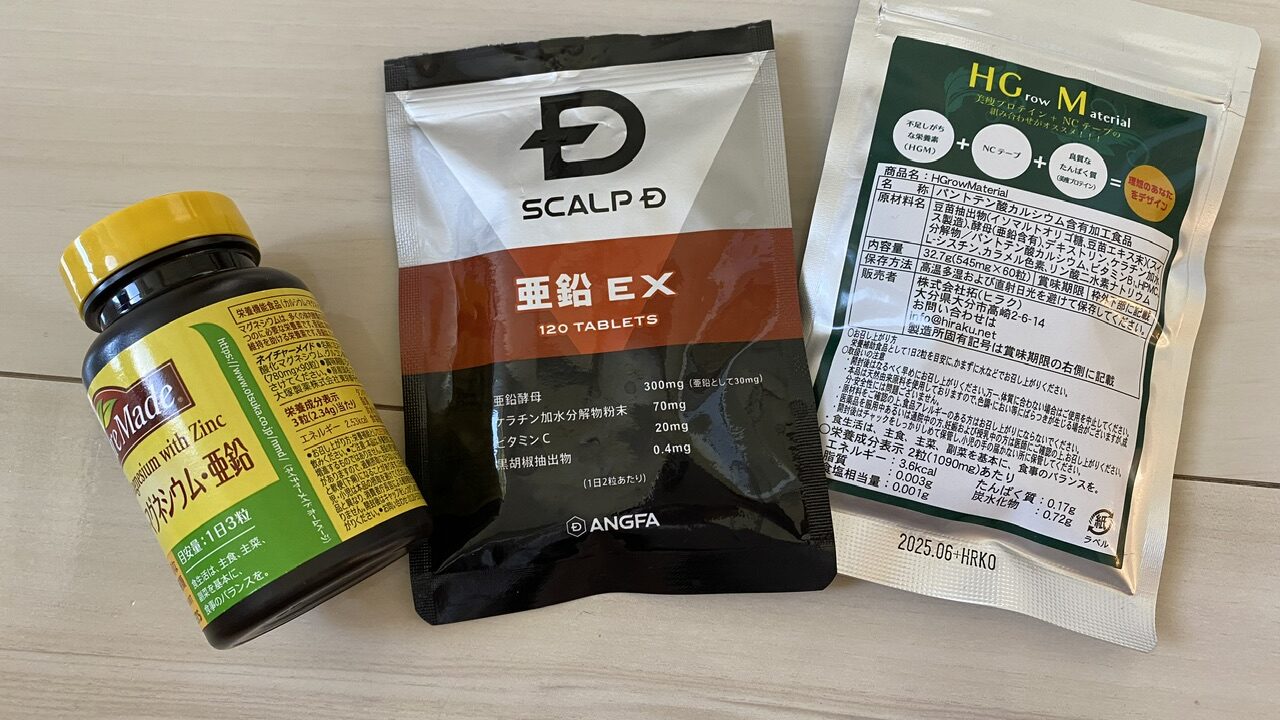

私は通っている発毛サロンで亜鉛の摂取をすすめられました。

でも、健康のために元々亜鉛を飲んでいましたので、

そもそも亜鉛って何の効果があるんだっけ?

と。

時間が経つと飲んでる目的を忘れてしまいますよね?

もしかして私だけ!?(゚o゚;;)

とにかく、看護師歴16年の私が調べた結果、情報を精査してまとめます。

亜鉛が多く含まれる牡蠣を日常的に食べている漁師町では、

高齢でも非常に活気にあふれて元気に過ごしているというニュースを聞いたことがあります。

牡蠣1つ(50g)には約8~12㎎の亜鉛が含まれているそうです。

亜鉛の推奨摂取量は、1日11㎎程度(上限は50㎎程度)とされていますので、下記1つでも十分な摂取量です。

とはいえ、一般の人は牡蠣を日常的には食べられませんので、普段の食生活から摂取できるように見直す必要があります。

そうなるとサプリで手っ取り早く…

と考える方もいますが、亜鉛は過剰摂取を長期間続けると悪影響も及ぼしかねない栄養素です。

本記事では、摂取量を見直す前に、まずは亜鉛が体内にどのような影響を及ぼしているのかを知るべく情報をまとめました。

監修した看護師は…私です( ・∇・)

亜鉛を摂取するメリットを簡潔にわかりやすく解説

- 免疫力を高める

- 成長と発育をサポート

- 傷の治りを早める

- 味覚と嗅覚を維持

- 健康な肌を保つ

免疫力を高める

亜鉛は体の免疫システムをサポートして、風邪や感染症から体を守ります。

適切な量の亜鉛を摂ることで病気にかかりにくくなるという効果が期待できます。

成長と発育をサポート

子どもの成長や発育に必要な栄養素です。

亜鉛が不足すると、子どもの成長が遅れることがあるようです。

傷の治りを早める

亜鉛は皮膚の修復を助けるので、傷が早く治る手伝いをしてくれます。

味覚と嗅覚を維持

亜鉛は味覚や嗅覚に関わっているため不足すると味や匂いを感じにくくなります。

健康な肌を保つ

亜鉛は肌の健康にも役に立っています。

肌荒れやにきびの予防に効果的と言われています。

注意点を丁寧に解説

- 過剰摂取に注意

- バランスの摂れた食事が大前提

- 持病がある場合は個別対応を医師に相談するように

過剰摂取に注意

亜鉛を摂りすぎると、胃の痛みや吐き気、下痢などの症状が出ることがあります。

長期に過剰摂取すると、他の栄養素の吸収を妨げることがわかっているようです。

バランスの摂れた食事が大前提

亜鉛を含む食事としては、

肉類、魚類、卵、乳製品、ナッツ類、全粒粉穀物などがあります。

過剰摂取を防ぐ意味でも、サプリなどを使う前にまずは食事を見直してみましょう。

持病がある場合は個別対応を医師に相談するようにお願いします

持病がある場合、内服薬がある場合は、かかりつけの医師に相談してから亜鉛の摂取量を調整しましょう。

亜鉛が体内に影響を及ぼすメカニズム的な解釈

免疫機能の強化について

亜鉛は免疫細胞(特にTリンパ球とBリンパ球)の発達と機能に不可欠です。

亜鉛はインターロイキン2(IL-2)の生成を促進し、免疫応答を調節します。

成長発育に関して

亜鉛はDNA合成、RNA合成、タンパク質合成、細胞分裂など、細胞増殖に関与しています。

DNAポリメラーゼ、RNAポリメラーゼ、リボソームの構成要素として働きます。そして拡散とタンパク質の合成に直接関与します。

また、成長ホルモンの作用を補助し、骨や組織の発育を支えます。

傷の治癒について

亜鉛はコラーゲン合成、細胞増殖、炎症反応の調整に関与して総省治癒を促進します。

亜鉛が欠乏することにより創傷治癒が遅れることがあります。

味覚と嗅覚の維持について

亜鉛は味覚受容体と嗅覚受容体の構造と機能に関与しています。

抗酸化作用

亜鉛はスーパーオキシドジスムターゼ(SOD)の構成要素として働きます。

スーパーオキシドジスムターゼとは、

体内に発生した活性酸素を分解する酵素のこと。

フリーラジカルの生成を抑制し、細胞を酸化ストレスから守ってくれます。

フリーラジカルとは、

本来2対であるべき電子が1つしかない分子や原子のこと。

体内にとって悪者です。

消化器系への影響

高用量の亜鉛は、消化管の粘膜を刺激して胃腸の不調を引き起こします。

具体的には嘔気、嘔吐、腹痛、下痢など。

銅の吸収阻害について

亜鉛と銅は、同じ輸送体を使用しているため、亜鉛の過剰摂取は銅の吸収を相対的に阻害してしまいます。

具体的には、貧血や白血球減少、神経障害など。

免疫機能の低下の可能性

高濃度の亜鉛は神経細胞に対して毒性を示します。ニューロンの機能を損なうため、頭痛やめまい、神経障害などが現われる可能性があります。

腎臓への影響を考える

長期の過剰摂取は腎臓への負担を増大させます。

すると、腎機能の低下や尿中の亜鉛排泄量の増加がみられます。

まとめ

亜鉛は免疫力を高め、成長をサポートするなど体の多くの機能を維持するのに必要な栄養素です。

しかし、過剰摂取は逆に体に悪影響を及ぼす可能性があるため注意が必要です。

適量を食事から摂ることが最優先となり、サプリなどは補助的に摂ることがベターです。

不安な方は医師に相談しながらサプリなどを検討されると良いでしょう。